はじめに

子どもお小遣いって意外と悩ましいですよね。いつから・いくら・どう渡すのが正解なんでしょうか。

私はお金にシビアなタイプの母親です。奨学金返済に苦労した20代の経験から、「お金のことは早く学んだ方がいい」と思うようになりました。

📝 私の「お金と生き方」の原点

そんな私なので、息子にも小1からお金の教育を始めました。

とはいえ、子どもは親とはまったく別の人格。息子はいま小学6年生ですが、お金に執着のない、のんびりタイプです。

そんな母と子のおこづかい事情について今日はまとめてみたいと思います。

小1夏休みからスタートした「週給制おこづかい」

わが家でお小遣いを始めたのは、小学1年の夏休みでした。事前に参考にしたのは、以下の2冊です。

これらの本を読んで参考になったのが、小学生には「月給制」より「週給制」が向いているという考え方。

たしかに、お金の価値や時間の感覚がまだ身についていないうちは、短いサイクルで学んだ方が理解しやすいからです。

我が家のルールづくり

まずは息子と一緒に「何にお金を使っているか」を書き出してみました。

- おやつ(おかし・アイス・ジュース)

- 文房具(ノート・えんぴつ・消しゴム)

- 衣類

- レジャーや外食

- 本(戦隊ものの雑誌など)

- おもちゃ・ガチャガチャ・100円ショップで買うもの

この中から、「必要ではないけれど欲しいもの」をお小遣いでやりくりするルールにしました。

衣食住や学校で必要なものは親が負担します。

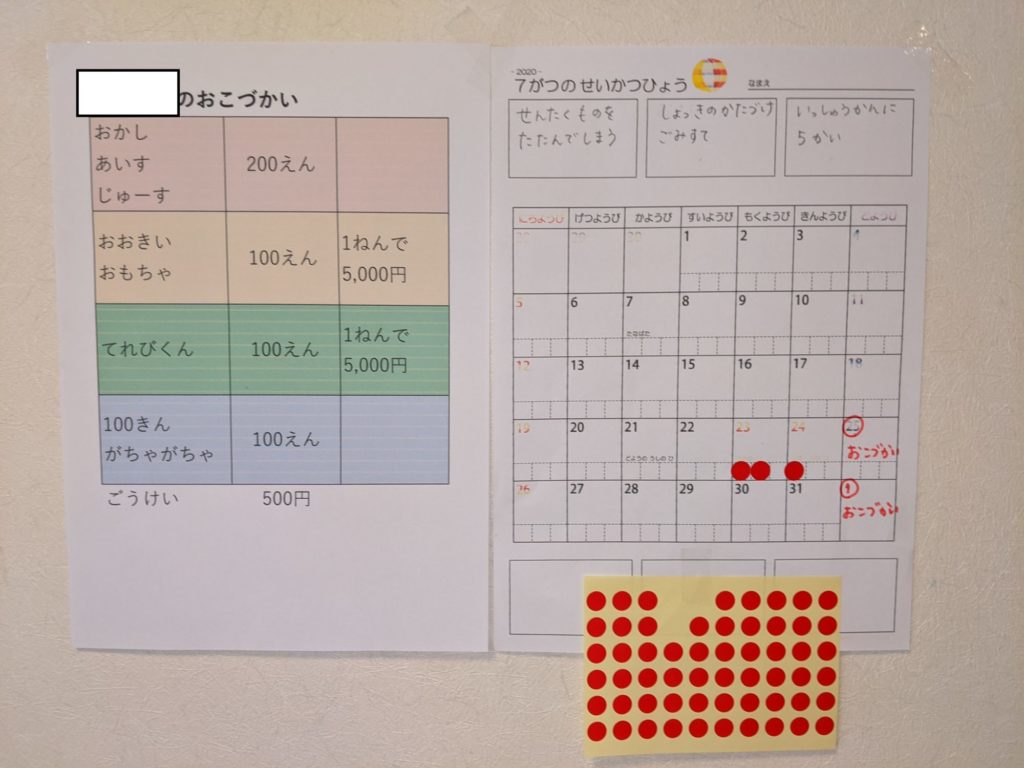

金額と「おこづかいの仕事」

金額は週500円に設定しました。

一ヶ月で2,000円以上なので、小1にしたら少し多めだったと思います。

そして、「お金は働くことで得られる」という感覚を持ってもらうために、お手伝い制を導入しました。息子が選んだ仕事は以下の2つ。

- 洗濯物をたたんでしまう

- 食事後の食器を片づける

ちなみに、作業負荷は年齢×分(7才なら7分程度で終わるもの)ぐらいがいいようです。

毎日が理想ですが難しい場合もあると考え、週5回を目標としました。

お手伝いができた日はカレンダーにシールを貼って達成度を見える化し、週5回以上であれば土曜日に500円を支給します。(以下は、小1当時の写真)

受け取ったお金は、項目別に4つの瓶に分けて管理。

これによって、「予算を立てる」「貯める」「使う」「残高を意識する」の流れを自然と練習できます。

低学年のうちこそ失敗を

私が小1からお小遣い制を始めた理由は、小さいうちにたくさん失敗してほしかったからです。

でも、慎重派なわが家の息子、そもそもあまりお金を使おうとしませんでした。

息子が経験した唯一の失敗は、ちょっと高めのお菓子を買ったあと、別のお店で50円安く売っていたこと!

わが子ながら、かわいい失敗です。笑

息子

息子あの時、めっちゃ損した!

これがちゃんと記憶に残っていて、今でもたまに話題に出ます。

小さいうちにこういう小さな気づきを積み重ねることが、将来の金銭感覚につながるのかもしれません。

その後の様子

中学年以降は、項目ごとの瓶管理をやめて、シンプルに合計金額の管理にしました。それと同時に、小1ではまだ難しかったお小遣い帳の記録も始めました。

このあたりは、年齢や状況に応じて少しずつステップアップしていきました。

そして、お小遣い開始から5年たった小6の現在。

なんと!

お年玉とお小遣いでたくさん貯まったから、お小遣いはいらない!

というまさかの「お小遣い辞退」宣言!

息子曰く、おやつを買うときぐらいしかお小遣いを使わないし、地域や習い事のイベントでお菓子をもらえる機会も多いからあまり必要性を感じない、とのこと。

小学校2~3年ぐらいから、あまりおもちゃやガチャガチャには興味を示さなくなったこと、書籍類は家計から出していることも大きいかもしれません。

年に一度あるかどうかのゲーム購入も手持ちでまかなえるため、本人の中では「お金は困らないもの」になっているようです。

正直、「私の子どもなのに、どうしてこんなに無欲??」と思うこともありますが(笑)、それも息子らしいなと思っています。

まとめ

中学生になれば、交友関係や行動範囲が広がり、お金を使う機会も増えるはず。

今は必要性を感じていない息子も、中学進学時には金額設定や範囲を見直す必要がありそうです。

それは次の記事にしたいと思います。

👉子育てのまとめページはこちら