はじめに

前回記事でご紹介した「夏休みの振り返り」を踏まえて、わが家では「6年後半の家庭学習をどう進めるか」をあらためて考えました。

ちょうど4月に実施した全国学力調査の結果が、新学期に入り返ってきたタイミングでもありました。

なお、この全国学力調査、全国平均との比較で子どもの立ち位置がよくわかります。こういう形で学力調査の結果が返ってきたのは記憶にある限り始めてで、親も見ながら緊張してしまいました💦

この記事では、その結果をふまえた後半の家庭学習計画と、親としての覚書をまとめます。

全国学力調査の結果から見えたこと

文部科学省によると、全国学力調査の目的は、

義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。

とのことで、今回の結果では、全国平均・県平均・学校平均が示されていました。

県の平均、息子の学校の平均は全国よりやや低めという結果。

この地域は中学受験がそこまで盛んではありません。おそらく、中学受験をするご家庭が多い都道府県が平均を引き上げているんだろうなと予測。

余談ですが、調査を行った3科目の問題に目を通しましたが、日頃学校で行っているカラーテストと違い、知識を問う問題というよりも、 文章を読んで複数の条件を整理しながら答える必要がある問題が多い印象でした。

この出題傾向は、おそらく今後の高校入試・大学入試も同じだと予想されるので、こういった出題形式になれることは中学以降を見据えても大事なポイントになりそうです。

各科目の具体的な結果は控えますが、今回の調査結果返却により、以下のような収穫がありました📝

- 科目ごとの結果は私のこれまでの理解と一致していた

- 今、教育で重視する力や問題文の傾向を知ることができた

- 息子が苦手な出題形式を把握できた

全体的には、これまで家庭学習でやってきた方向性は概ね間違ってなかったと感じましたが、今回の結果も踏まえ、2学期以降の学習計画を立てることにしました。

2学期以降の家庭学習計画と教材

国語

家庭学習開始以降、漢字、文法、ふくしま式(ベーシック)など、論理的に文章を読むための基本的内容をひと通り学んできました。

とはいえ、それだけでは実戦力につながらないと感じたため、後半は出口式「論理エンジン」を取り入れることにしました。

どの学年から始めるか迷いましたが、高学年用はいきなり文章量が多く、息子が拒否反応を示しそう。そこで、まずは4年生版からスタートし、小学校の残り期間で5年生・6年生も進められればと考えています。

また、ふくしま式の問題集2冊目も復習を兼ねて少しずつ継続し、理解の定着を図っていきます。

算数

前編でも書いたように、百ます計算などタイムを測る形式の問題集は夏で一区切りをつけました。計算ミスを誘発する側面があると感じたためです。ただし計算力の維持・向上は大切なので、計算問題自体は続けていきます。

単元別では、中学に向けて重要な「分数」の復習と、息子が苦手な「文章題」の強化を後半に行っていきたいと思います。

あと、後半の大きなテーマは「ケアレスミス対策」。

親としては意識して見ていきたいのですが、あまり指摘しすぎると本人が嫌になってしまうのでは…と悩ましいところでもあります。

英語

息子が「後半は英語を頑張りたい」と言ってくれたので、その気持ちを尊重したいと思っています。

フォニックス教材を2冊終えたので、まずはそこに出てきた英単語の復習からスタート。

できるだけ早めに終わらせて、英単語や英文法へ進めたいと考えています。be動詞や一般動詞といった、中1で最初に学ぶ基本的な文法を早めに押さえることが目標です。

中1英語への危機感については、以前こちらの記事でも触れています。

この英語基礎固めが、6年後半の学習の中心になる予定です。

理科・社会

習い事との両立を考え、今回も新しい教材を追加するのは見送りました。

ただし、今回、息子の苦手分野らしいと判明した理科の記述力については「中学以降の課題」として記憶しておきたいと思います。

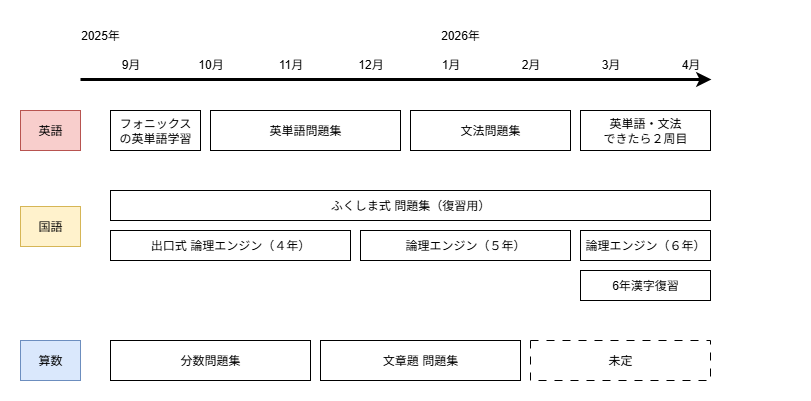

全体スケジュール

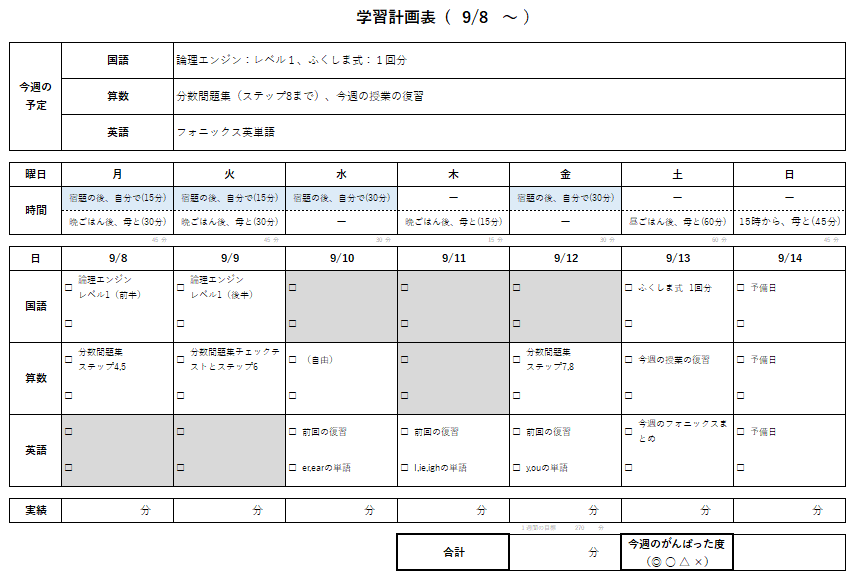

ここまでの科目別の方針をまとめると、このような感じです。

【図】わが家の小6家庭学習 2学期以降のスケジュール

親子での取り組み方

学習計画はほぼまとまりましたが、学習の中身と同じくらい大切にしたいのは取り組み方です。

ここまでの家庭学習は、親主導で継続することに重きをおいてきました。今後は、息子自身が「子どもが自分で決めて管理すること」もできるようにしていきたいです。

- 1週間のスケジュールは、どの教科をいつどのくらいやるかを息子自身に決めてもらう

- 親は大枠の枠組みだけを用意し、中身の調整は本人に任せる

- 進捗管理や簡単な振り返りも自分で記入し、習慣にする

2学期から、上記の計画表(母自作)に、今週の予定・日々の予定を入力したものを渡し、進捗管理と簡単な振り返りのみ息子にやってもらっています。

慣れてきたら「1週間の計画だけ親が示し、日々の内容は子どもが決める」段階まで持っていけると理想です。

まとめ

学力調査をふまえても、後半の方向性を大きく変える必要はないと感じました。むしろ大切なのは「自分で決めて進める力」をどう伸ばしていくか。

6年後半は、英語の基礎固めを中心に据えながら、算数のケアレスミス対策や国語の実戦的読解にも少しずつ挑戦していきたいと思います。

親としては「やらせる」から「任せる」へ、少しずつシフトすることを意識していきます。

👉子育てのまとめページはこちら