はじめに

中1ギャップ対策として、小5の終わりから家庭学習を始めたわが家。

前編では、家庭学習の習慣づけをスタートしたことや続けるための工夫について書きました。

始めるにあたり、もう一つ私が大事にしたいと思ったことは、本人が納得して学べるようにすること。

今回は、親子で勉強する目的を話し合い、科目ごとの準備やスケジュールをどう考えたかについて書きたいと思います。

実際の使用教材も最後に紹介しています。

親子で考えた「学ぶ目的」

家庭学習をスタートするにあたって一番最初に意識したのは、目的を子どもと共有することでした。

親の私が中1ギャップを知り急激に焦り始めた一方で、子どもにはその実感がない。この温度差をどう埋めるかが、最初の課題でした。

ただ「やりなさい」と言うのでは続かないと思ったのです。

子どもの反応

ある日、少し時間があるときに、こう伝えてみました。

わだち

わだち中学に入ると、テストや授業が今よりも難しくなるんだって。

お母さんは、勉強がすべてだとは思っていないけど、今のうちに準備をしておくと、中学に入ってから慌てなくて済むと思うんだ。

一緒にやってみようと思うけど、どうかな?」

これに対して、息子の反応は・・・

え~・・・まぁ、いいけど・・・

という微妙な反応。(ある意味想定通り)

反抗期になる手前で助かりました。笑

完全に前向きになっているわけではなくても、「わかった、やるよ」と言ってくれたことが最初の一歩になりました。

科目別に「現状と優先度」を整理してみた

学習を始める前に、いまの学力や不安な教科を親子で棚卸ししてみました。

英語:そもそもの出発点

家庭学習を始めるきっかけにもなったのが、この「英語」でした。

小学校の英語は定型文や会話を楽しむスタイル。でも中学校では、文法や単語の理解・書く力が必要になります。

Xで見かけた「小学校で習った単語は書けるようにしておく」という声に納得し、まずはフォニックス(発音ルール)からスタートしました。

6年生のうちに、

- 小学校で習った単語を書けるように

- be動詞・一般動詞の英文法の基本を理解する

この2点をゆるやかな目標としています。

国語:地味だけど大事な土台

国語は、すべての基本であることから個人的に重要視している教科です。

私自身、国語は得意科目だったものの「なんとなくわかるけど、人には説明できない」タイプだったので、息子には「読解のルール」を身につけてほしいと思いました。

算数が得意な息子は、わりと論理的に考えるタイプ。その力を国語にも生かしていけたらという思いがあります。

まずは以下の3点に取り組むことにしました。

- 5年生までの漢字の定着

- 語彙力の強化

- 論理的な読解の基礎

算数:基礎の定着とミス対策

算数はもともと得意な息子。

それでも、小5の算数はかなり難しくなっているとの噂。

実際に、息子の算数のテストやプリントの内容をみてみると「計算ミス」や「わかったつもり」のところが多い気がしたため、基礎を反復することにしました。

- 百マス計算 での計算力アップ

- 苦手単元の洗い出し(夏休みに重点復習予定)

- 「解き方を説明する」練習も時々入れています

理科・社会:今回は見送り

家庭学習の時間が限られていることから、今は理科と社会はやっていません。

夏休みは時間があるので、自由研究や歴史マンガなどを提案予定です。

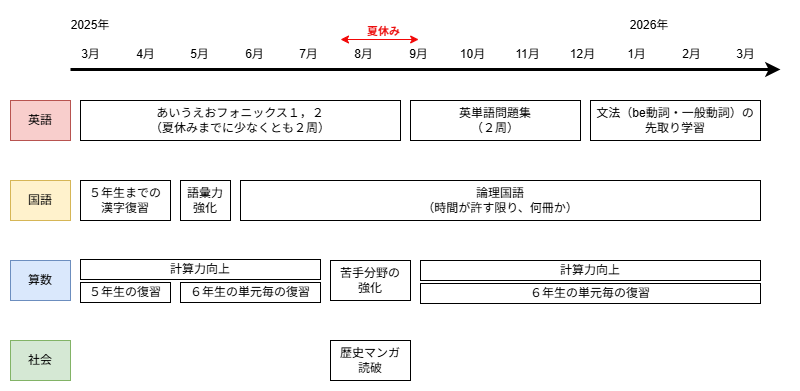

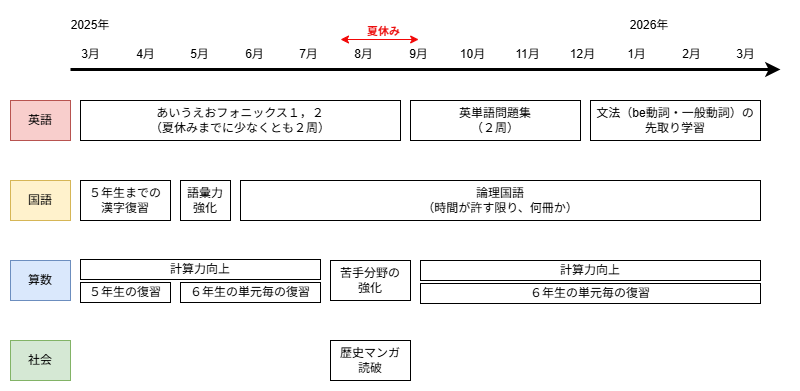

年間スケジュールを立ててみた

受験をするわけではないけれど、「中学に入ったときにスムーズにスタートを切れるように」というのが、今回の家庭学習の大きな目的。

そのため、ゴールから逆算したざっくり年間計画を立ててみました。

- 春〜初夏(3〜6月):5年生の復習と基礎の定着、習慣化を最優先

- 夏休み(7〜8月):1学期の弱点復習と計画づくりの練習、英語の時間を増やす

- 秋〜冬(9〜3月):中学英語の先取り、自主的な学習へのシフト

実際の年間スケジュール

上記のイメージをもとに、実際の年間スケジュールも書いてみました。

【図1】わが家の小6家庭学習 年間スケジュール

まとめ

中編では、家庭学習を始めるタイミングで行った準備について書きました。

目的を親子で共有し、科目ごとの方針とスケジュールを一緒に考えることで、スタートがぐっと現実的になったと感じます。

後編では、実際にやってみて見えてきた課題についても書いていきます。

参考書籍・使用教材のご紹介

勉強方法・親のかかわりについて

教科ごとの学習方針を立てるにあたって、参考にした本を紹介します。

教科別の中学校までにマスターしたい要点のほか、「正しい勉強法」や「親として伴走する際の基本ルール」がとても参考になりました。

- 正しく解く(マル付けは1ページずつ)

- 正しく解き直す(1冊をやり込む)

- わからなければ自分で調べ、それでもわからなければ質問する

- 日々の勉強タイムを、短時間でも良いので固定化(習慣化)する

一点注意が必要で、この本は2019年に書かれた本のため、中学英語に関する情報は古いところがあります。英語に関しては、最新の中1英語の学習内容を把握してから対策を立てるのがおすすめです。

英語

英語は、Xのポストを参考にフォニックスの教材から始めてみることにしました。

今後、6年生のうちに頻出単語の暗記とbe動詞・一般動詞についても検討しています。

国語

論理国語については、調べてみた感じだと「出口式」と「ふくしま式」が良さそうでした。

出口先生は私でもお名前は知っていいるぐらい有名な先生ですが、教材を見たところ息子にはちょっと難しそうだったので、ふくしま先生の教材(ベーシック)から始めることにしました。

算数

計算力の向上はまずは百マス計算を選びました。

百マス計算をやってみて、息子の場合、計算練習を毎日少しずつでも続けた方がいいと感じたため、途中から以下も追加しました。

👉子育てのまとめページはこちら