はじめに

「子どもが生まれてから、夫婦2人の時と生活費はどれくらい違うんだろう?」

「わが家の生活費の増え方は、妥当な範囲かな?」

そんなふとした疑問から、家計簿歴20年の私が、わが家の家計簿データをもとに支出の変化を見える化しました。

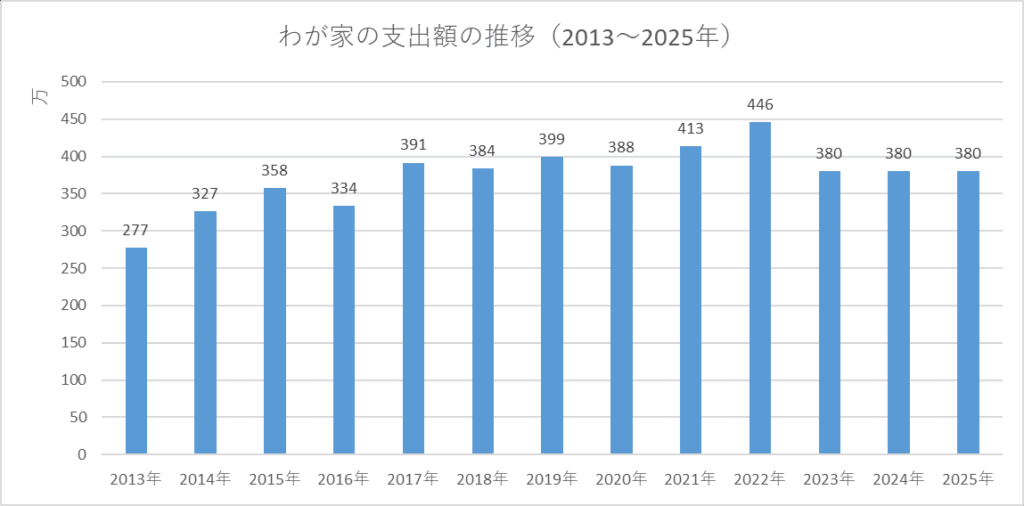

この記事は、もともと2013年〜2024年の12年分でまとめていましたが、今回、2025年の年間家計簿(年末時点)を反映してアップデートしています。

子どもが生まれる前の2013年と、成長して家計の形が変わってきた2024年・2025年を見比べると、「何が」「どのタイミングで」増えたのかが、かなりはっきり見えてきました。

前提条件

わが家は40代、子ども1人(小6)の3人家族。地方在住です。

今回、集計の対象としたのは月々の生活費と、通年で管理している特別費の一部(子どものかかる費用のみ)となります。

特別費の中には、住宅関連、車関連、家具家電費用などもありますが、これらは子どもとは関係なく年による増減が大きいため今回の集計からは除外しています。

📌 家計簿の項目一覧については以下にて詳しくご紹介しています。

支出は13年間でどのくらい増えたのか?

まずは支出全体のざっくりとした推移です。ここ3年間は私がフリーランスとなり、収入も大きく減った一方で支出は安定してきました。

- 2013年(子どもが生まれる前):277万円

- 2025年(子ども小6):380万円

【グラフ】わが家の支出額の推移(2013~2025年)

支出が増えた要因

上記のグラフのとおり、2013年から2024年にかけて支出は約100万円増えていることがわかります。

この内訳についても見ていきたいと思います。

📌 理由① インフレによる「食費・生活費」の自然増

この十数年で最も大きく膨らんだのが、食費・外食・日用品などの「食費・生活費」です。

2013年の合計は 約72万円。

2025年には 約131万円 と、約1.8倍になっています。

もちろん物価上昇の影響もあります。

IMFに基づくインフレ率のデータによると、2013年から2025年の累積インフレ率は約18.74%だそうです。もし夫婦2人だけで同じ生活水準を続けていたとしも、2025年の生活費は 約85.5万円 になっていた計算です。

実際の2025年の食費・生活費は131万円なので、85.5万円との差額の 約45.5万円が「子どもが増えた分」と考えると納得感があります。

つまり、インフレと子どもの成長、この二つの要因が合わさって生活費全体が増えてきたのです。

📌 理由② 子ども関連費の増加

「子ども関連費」として独立して見える支出も増えています。

- 子ども全般費用(衣服・雑費など)

-

保育園時代(2015〜2019年)は年10万〜17万円と高めでしたが、小学校に上がってからは徐々に減少。直近の2024年は約9万円となっています。

- 教育費(保育園・学校関連、習い事、教材)

-

保育園に通い始めた2015年以降、一気に40〜50万円台に。小学校に入ってからは減少傾向にあり、直近では20〜30万円台に落ち着いています。

やはり当時の保育園代が圧倒的に高かったですね。小学校に入ってからは学童にもお世話になりましたが、保育園時代に比べれば安くすみました。今は、無償化の恩恵などもありうらやましい限り。

なお、この「教育費」については、以下の記事で内訳や支出の推移をご紹介しています。

👉 小学生の教育費、平均と比べてどうだった?1歳〜小5までの実データと徹底比較

中学進学を前に、これからの支出はどうなる?

来年は、いよいよ中学校への進学が目前に迫ってきました。

子育てにおける大きな支出の転換点の一つは、おそらく中学・高校への進学だと思っています。部活動、制服、定期代、学用品、そして塾や模試といった学習支援費用。公立であっても、それなりの準備と覚悟が必要です。

とはいえ、今後の支出増をやみくもに不安視するのではなく、「これからどこにどれくらいお金がかかるのか」を冷静にしっかり把握していくことが大事だと感じています。

わが家のシミュレーション結果は以下にまとめています。

まとめ

13年間の家計簿を振り返ってみると、支出は 277万円から380万円へと約100万円増加。その主な要因は「インフレ」と「子どもが増えたこと」の両方でした。

家計の数字は単なる増減に見えても、その背景には「物価の上昇」と「ライフステージの変化」が複雑に絡み合っています。長期で振り返ることで、単なる節約ではなく「今後どんなお金のかけ方をしていくか」を考えるヒントになると実感しています。

これから中学・高校と教育費の本番が始まっていきますが、焦らず・慌てず、「自分たちらしい暮らしと子育て」を支えるお金の使い方を続けていけたらと思います。

👉 家計管理のまとめページはこちら